“忠恕”的意思可解為“盡己之謂忠,推己及人之謂恕”。

己欲立而立人,己欲達而達人

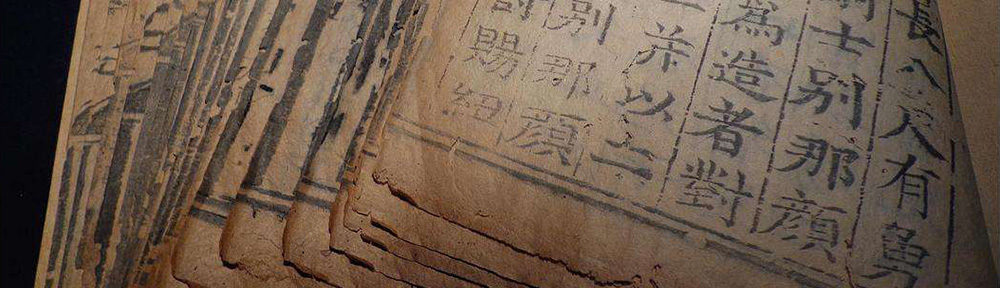

一、出處

己欲立而立人,己欲達而達人出自于《論語·雍也》:子貢曰:“如有博施于民而能濟眾,何如?可謂仁乎?”子曰:“何事于仁,必也圣乎!堯舜其猶病諸!夫仁者,己欲立而立人,己欲達而達人。能近取譬,可謂仁之方也已。”

二、釋意

仁慈之人,自己決議對人樹立仁慈之心,他人才會對你仁慈,自己決議對人曠達(寬恕),他人才會對你曠達(寬恕)。

三、用法

這是儒家品德修養中用于處理人際聯系的重要原則,即“忠恕”,忠恕要求依據自己心里的體會來估測他人的思維感觸,到達推己及人的意圖。

“己欲立而立人,己欲達而達人。”和“己所不欲,勿施于人。”是儒家待人接物原則一個問題的兩個方面,前句是從“欲”的視點來講,后句是從“不欲”的視點來講,這兩個方面不存在愛情顏色的問題,更不存在敵對,有機不行分地一致在一同,完好組成了儒家的一條品德原則。

“瓜下不納履,李下不整冠”與“一人不入古廟,二人不看深井”求其意!

1這句話最早的出處是古樂府《正人行》:

正人防未然,不處嫌疑間;

瓜田不納履,李下不整冠。

意思是說:從人家瓜田邊通過,即便鞋子掉落了,也不要彎下腰去穿上它,這是為了避嫌疑,不然人家會猜疑你在偷瓜,所以說:“瓜田不納履”。相同,在人家李樹下通過,即便帽子碰歪了,也不要舉手去戴它,這也是為了避嫌,不然人家會猜疑你在偷李子,所以說;“李下不整冠”。

俗話所說“瓜田李下,各避嫌疑”,便是這個典故。

2

“一人不入古廟.兩人不看深井.” 是要避嫌疑.

既然是古廟.廟中應該有些寶貴器物.如果是一人入古廟. 如果廟中有器物損毀或丟失.那這一人嫌疑最大.為避嫌疑.

深井很風險.兩人一同看深井.如果一人不當心掉下去. 旁人或許以為是你推他下井.還要費盡唇舌解說.豈不是自找費事. 所以.要防止兩人一同看深井.

一人不進廟,二人不看井,三人不抱樹,四人不回頭,五人三姓不同行!是什么意思?

1、“一人不進廟”:古時候沒有現在社會治安好,許多偏遠或許遺棄的寒酸古剎,成為了逃激桐唯犯或許匪徒的安身之處,還有部分出家人心術不正使用佛家圣地做下了一些見不得人的陰謀;

2、“二人不看井”:其實便是一個避嫌原因,如果有一個人不輪世當心掉下去了,那么別的一個人肯定是跳進黃河也洗不清!再有便是防人之心,如果對方想謀財害命呢,只需要悄悄一推,就只能找閻王說理去了。所以,為了避明培嫌也是為了防止費事,究竟這種工作只需發生了問題,別的一個人無論如何也說不清了。

3、“三人不抱樹”:這個主要是根據人心都是偏的,三個人一同抬一棵樹,必定會有一個人在中心方位,中心這個人如若和哪方聯系后,朝這方略微移動一點,那么這兩人就會輕松不少,而另一個人的擔負就會重許多。這句話放到現在,便是要提示我們,三個人一同同事,最好不要讓自己成為孤立,以防別的兩人給自己穿小鞋。

文章來自♂祖父筆記♂,未經贊同♂不得♂轉載!

隨機文章: